節分を親から子へ伝える大切さ

節分は、豆まきをしたり恵方巻を食べたりと、毎年楽しみにしているご家庭も多いですよね。 でも、「節分ってどんな意味があるの?」「どうして豆をまくの?」と 聞かれると、答えにちょっと困ってしまうことも…。

今回は、そんな「節分の意味と豆まきの理由」を、親子で楽しみながら伝えられるよう、 やさしくわかりやすく解説していきます。

子どもたちに日本の伝統行事の心を伝えるきっかけとして、ぜひ参考にしてくださいね。

豆まきの意味と由来|なぜ豆をまくの?

「鬼は外、福は内」の掛け声の意味

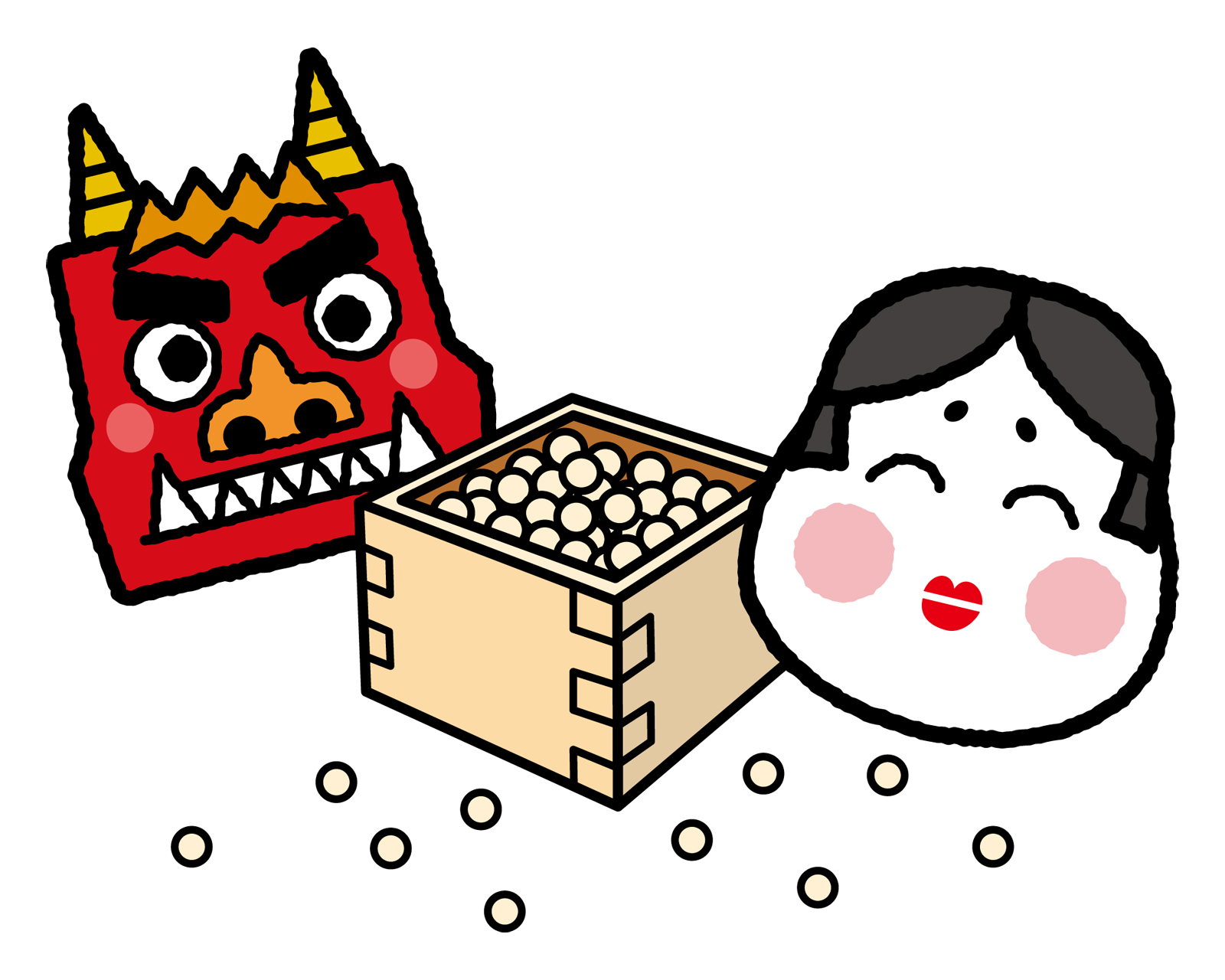

節分といえば、「鬼は外!福は内!」の豆まき。 この掛け声には、「悪いものは外に出て行け!幸せはおうちに入ってきて!」という願いがこめられています。

家族みんなで声を出して豆をまくことで、心も空間もスッキリと清められるような気持ちになりますね。

豆は魔除けの力があると信じられていた

昔の人は、豆などの穀物には特別な力があると考えていて、魔除けとして使っていたそうです。 鬼に豆をぶつけることで、悪い運を追い払うという意味があるんですね。

特に「炒った大豆」が使われるのは、芽が出ないようにして厄を残さないという意味もあります。

炒り豆=「魔を滅する」語呂合わせも

「炒った豆(いりまめ)」は、「魔の目を射る(いる)」や「魔を滅する(まめ=魔滅)」という語呂合わせから縁起がいいとされています。

語呂合わせを取り入れることで、子どもたちにも親しみやすく覚えやすくなるのがいいですね♪

節分の鬼とは何者?災いや悲しみの象徴だった

「鬼」と聞くと、角が生えて怖い顔をした存在を思い浮かべますよね。 でも節分の鬼は、実際にいる生き物ではなく、昔の人々が自然災害や病気、戦争などの「目に見えない恐ろしいもの」に形を与えて想像した存在なんです。

科学が発達していなかった時代、人々はなぜ不幸な出来事が起こるのか、どうして災いが続くのかが分からず、その不安や悲しみを“鬼”という存在に込めました。

だから豆をまいて鬼を追い払うのは、目に見えない不安や悪い出来事を取り除き、新しい季節を気持ちよく迎えるためのおまじないでもあるのです。

福の神とは?「福は内」に込められた願い

「福は内!」の掛け声には、“いいこと、うれしいこと、幸せなことが家の中に入ってきますように”という願いがこめられています。

福の神といっても、決まった神様のことではありません。 日本には「八百万の神(やおよろずのかみ)」という考えがあり、自然のものや日常のものすべてに神様が宿るとされてきました。

だから、節分の日に「福は内!」と声を出すのは、あらゆる幸せやご利益を家に呼び込むための儀式ともいえるのです。

家族で一緒に、「今年もみんなが元気で、笑顔で過ごせますように」と願いながら豆まきをしてみてはいかがでしょうか。

子どもに豆まきの意味をやさしく伝えるには?

子どもたちは「なんで豆を投げるの?」「鬼ってほんとにいるの?」と、純粋な疑問を投げかけてきますよね。 そんなときは、次のようなやさしい言葉で伝えてみましょう。

「昔の人たちは、大雨がふったり、地震があったり、たくさんの人が病気になったときに、 『きっと悪い鬼が来たんだ』と思ったの。 だから、豆を投げて『もう来ないで!』ってお願いしてたの。 豆にはね、元気のもとが詰まってるから、悪いものを追い払えるんだって。」

年齢の低い子には絵やイラストを使ったり、紙芝居やアニメを見せたりしながら説明すると、より楽しく理解してくれるかもしれません。

恵方巻の意味と正しい食べ方

節分といえば「恵方巻」も欠かせませんよね。 もともとは関西地方の習慣でしたが、 今では全国的に広まり、毎年楽しみにしている方も多いと思います。

恵方巻には、「その年の恵方(えほう)」と呼ばれる 縁起のいい方角を向いて、願いごとを思いながら 黙って最後まで食べると幸運が訪れる、という意味があります。

切らずに丸ごと1本食べるのは、「縁を切らない」ためとされ、 黙って食べるのは「福を逃さないようにするため」ともいわれています。

今年の恵方は「南南東やや南(およそ165度)」です。 スマートフォンのコンパスアプリを使って、家族みんなで方角を確認するのも楽しいですね。

この「恵方巻」という呼び方は、1980年代にコンビニが広めた商標的なネーミングで、 それ以前は「太巻き寿司」などと呼ばれていました。 商売繁盛や無病息災を願って、節分に太巻きを食べるという風習は、 江戸時代の大阪に由来するといわれています。

こうした歴史を知って食べると、より一層ありがたみを感じますね。

節分にやってはいけないこと・注意点

節分を楽しむ上で、ちょっと気をつけておきたいポイントもあります。 特に小さなお子さんや高齢の方と一緒に過ごすご家庭では、安全に配慮した準備を心がけましょう。

- 大豆の誤飲に注意

3歳未満のお子さんには特に注意が必要です。 誤って飲み込むと窒息の危険があるため、「袋入りの豆」や「落花生」などを使う家庭もあります。 - 掃除のしやすさを考える

豆まきをした後、部屋のあちこちに豆が散らばってしまいがちです。 最近では、掃除しやすいようにラップや新聞紙を敷いてからまく、あるいは「掃除のいらないフェイク豆」を使うアイデアも広まっています。 - 地域によって豆の種類が違う?

北海道や東北では「落花生」を使うところが多いのですが、それ以外の地域では炒り大豆が主流です。 地域の風習を大切にしながら、自分たちの暮らしに合った方法で行うのが一番です。 - 年の数だけ豆を食べる習慣について

「年の数だけ豆を食べると健康になれる」という習慣もありますが、無理して食べすぎる必要はありません。 特に子どもや高齢の方には「一粒でも願いがこもっていればOK」など柔軟なルールにして楽しみましょう。

※補足:節分の日付は毎年変わることがあるため、 「立春の前日が節分」と理解しておくのが大切です。

たとえば、節分が2月2日になる年もあります。 これは124年ぶりのことなので、話のネタとしても子どもに伝えてあげると面白いかもしれません。

親子で楽しむ!節分を盛り上げるアイデア集

せっかくの節分、ただ豆をまくだけで終わるのはもったいないですよね。 おうちでできるちょっとした工夫で、イベント感がぐっとアップします♪

- 鬼のお面づくり

画用紙や折り紙で鬼の顔を描いたり、牛乳パックをリメイクしてお面を作ったり。子どもと一緒に工作する時間も、思い出のひとつになります。 - 豆入れを手作りする

紙コップや牛乳パック、折り紙で豆を入れる箱を作ってみましょう。好きなキャラクターを描いてオリジナル豆箱にすると、子どもたちも大喜び! - パパが鬼役でサプライズ登場!

パパやお兄ちゃんが鬼役をして登場するのも盛り上がります。本気で怖がらせすぎないように、「ちょっとドキドキ」くらいが◎。 - お菓子を豆代わりにまくアイデア

食べこぼしが気になるご家庭では、小包装のお菓子をまいて「福を拾おうゲーム」にするのもおすすめです。

こうした遊びを取り入れれば、節分がもっと楽しく、家族の思い出として残るイベントになりますよ。

節分の理解が深まる絵本・動画・教材の紹介

「節分ってなに?」と子どもに聞かれたとき、言葉だけで説明するのが難しいと感じたことはありませんか? そんなときには、絵本や動画といった視覚的な教材がとても役立ちます。

おすすめの絵本

- 『せつぶんワイワイまめまきデー』(ひかりのくに) 節分の意味や豆まきの理由を楽しく学べる絵本。

|

|

- 『おにのパンツ』(フレーベル館) 有名な歌にちなんだストーリーで、節分の時期にピッタリ。

|

|

子ども向け動画・アニメ

- YouTube: 「節分 アニメ」「節分 紙芝居」などで検索すると、子ども向けに分かりやすく作られた動画がたくさんあります。

- NHK for School(おかあさんといっしょ・いないいないばあっ!): 幼児向け番組でも節分の特集が放送されることがあります。放送予定をチェックしてみてくださいね。

こうした絵本や動画を活用すれば、親子のコミュニケーションも深まり、節分の思い出がもっと色鮮やかになるはずです。

まとめ|節分は日本の心を伝える行事

節分は、昔から続く大切な日本の行事。 「家族が元気で幸せに過ごせますように」 という願いが込められた1日です。

親から子へ、そしてまた次の世代へと、 節分の意味や楽しみ方を伝えていくことは、 日本の文化や心を受け継ぐことにもつながります。

節分はただの豆まきだけではなく、 厄を祓い、福を招くための深い意味を持った行事です。

毎年、節分の日付や恵方巻の方角が変わることも、 「今年はどうかな?」と家族で会話するきっかけになります。

今年の節分は、ぜひ家族みんなで声を出して笑いながら、 豆まきをしてみませんか? 楽しい時間の中に、きっと大切な気づきがあるはずです(^^)