- 自由研究、何をするか迷ったらドライアイスが面白い!

- ドライアイスってなに?白い煙の正体は?

- 【実験①】白い煙と火の反応を見てみよう!

- 【実験②】ドライアイスで炭酸水を作ってみよう(飲用NG)

- 【応用実験】雪の結晶を釣り糸に作ってみよう!

- 【もっと簡単!】低学年でも楽しめるミニ実験アイデア3選

- ドライアイスってどうやって作られているの?

- 実験を自由研究としてまとめる方法とテンプレート

- ドライアイスはどこで手に入る?少量だけほしい時の方法

- 実験前に必ず確認!ドライアイスの危険と安全な使い方

- 【Q&A】ドライアイス実験に関するよくある質問

- 自由研究×SDGs|ドライアイスから環境を考えよう

- おわりに|親子で科学を楽しむきっかけに!

自由研究、何をするか迷ったらドライアイスが面白い!

夏休みになると、お子さんはウキウキする予定でいっぱい。でも、ママやパパにとってはちょっとした悩みが出てきますよね。それが…自由研究。

「自由に好きなことを調べてね」と言われても、実際は「何をしたらいいか分からない」とお子さんも戸惑いがち。

そんな時におすすめなのが、ドライアイスを使った科学実験です。

-

材料が身近でそろう

-

難しすぎず小学生でも楽しめる

-

目で見て変化がわかりやすく、インパクトがある

こんな実験は、親子で一緒に楽しめるのが魅力です♪

この記事では、初めての方でも安心して取り組めるように、やさしく・丁寧に・安全第一でドライアイスの実験をご紹介します。

ドライアイスってなに?白い煙の正体は?

ドライアイスは、普段目にする氷とはちょっと違っていて、水ではなく「二酸化炭素(CO₂)」を冷やして固めたものです。

なんとその温度は**−79℃**にもなります!

そして、ドライアイスの最大の特徴が、「昇華(しょうか)」という現象。

これは、固体が液体を経由せず、直接気体に変化することを指します。氷は溶けると水になりますが、ドライアイスは溶けずにすぐ気体になるのです。

白いモクモクした煙のようなものが出てくるのは、気体のCO₂と空気中の水分が反応してできた霧(ミスト)。

見た目が面白く、自由研究の「見せ場」としてもぴったりです。

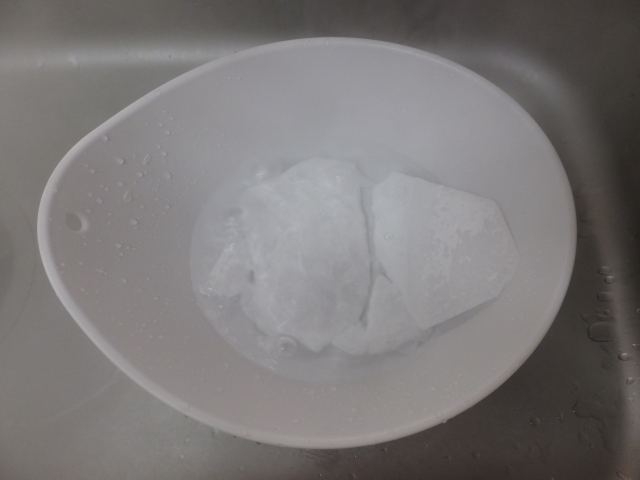

【実験①】白い煙と火の反応を見てみよう!

「モクモク出る煙ってなんだろう?」「二酸化炭素ってどういう性質があるの?」そんな疑問にこたえる基本実験です。

用意するもの

-

ドライアイス(少量)

-

ガラスや陶器のボウル

-

お湯(やや熱めが効果的)

-

ライターまたはキャンドル(※大人が扱う)

やり方

-

ボウルにドライアイスを入れ、お湯を注ぎます。

-

白い煙がふわ〜っと出てきます。

-

その煙に火を近づけてみると…

観察ポイント

煙の中では火がすぐに消えてしまいます。

これは、二酸化炭素に「燃えにくい(不燃性)」という性質があるから。

また、煙が上に舞うのではなく、下に落ちていくことにも注目してみましょう。これは空気より重いからなんです。

💡ちょっとした工夫で…

ボウルの中の煙を、透明なペットボトルやグラスに「注ぐ」ように移すと、まるで液体のように流れていく様子が観察できます!

【実験②】ドライアイスで炭酸水を作ってみよう(飲用NG)

次は、ドライアイスが水に溶ける様子を観察してみましょう。

炭酸水やジュースの「しゅわしゅわ感」ってどうやって作られているのか、不思議に思ったことはありませんか?

用意するもの

-

ガラスのコップ

-

水(常温または冷水)

-

ドライアイス(1〜2cm角)

やり方

-

コップに水を入れ、そこにドライアイスを入れます。

-

白い煙とともに、プクプクと泡が立ち始めます。

観察ポイント

-

水に溶けたドライアイス(CO₂)が炭酸水になります。

-

泡が出るのは、気体が水に溶けきれずに出てきている証拠。

⚠ 飲まないで!

ここでできた炭酸水は絶対に飲まないようにしましょう!

市販の飲料用炭酸水は、食品グレードのCO₂を使って衛生的に作られています。

実験で使用したドライアイスは、食品用ではないため雑菌や不純物が混ざっている可能性があります。

【応用実験】雪の結晶を釣り糸に作ってみよう!

少しチャレンジしたいお子さんや、高学年向けには「結晶づくり」の実験もおすすめです。

冷却された空間の中で、霧状の水分が冷やされて釣り糸に結晶として付着する様子が観察できます。

用意するもの

-

発泡スチロールの箱(蓋つき)

-

ペットボトル(炭酸飲料用)

-

ゴム栓(6号)

-

釣り糸(60cmほど)

-

消しゴム(糸のおもりに)

-

ドライアイス

-

少量の水

やり方(簡略版)

-

ペットボトルにおもりを付けた釣り糸を入れ、ゴム栓で固定。

-

発泡スチロール箱にドライアイスを敷き詰め、ペットボトルごと入れます。

-

蓋を閉めて30〜60分ほど観察。

観察ポイント

時間が経つと、糸の周りに白くて細かい結晶がついてきます。

氷のようにキラキラしていて、とても幻想的ですよ♪

【もっと簡単!】低学年でも楽しめるミニ実験アイデア3選

「まだ難しいことはちょっと…」というお子さんには、とにかく見て楽しい・体験して面白い実験からスタートしましょう♪

シャボン玉に煙を閉じ込めよう

-

ペットボトルに煙をためて、シャボン玉の中に流し込むと…煙入りシャボン玉に!

ドライアイスをスプーンにのせてみよう

-

金属スプーンの上でジジジ…という音が出るのはなぜ?

→ 急激な昇華で金属が振動するため、音が鳴ります♪

ドライアイスで風船をふくらませよう

-

小さな風船にドライアイスを入れて、自然に膨らんでいく様子を観察!

ドライアイスってどうやって作られているの?

「そもそもこの白いかたまり、どうやって作るの?」と気になる方もいるはず。

実はドライアイスは、工場などで発生したCO₂ガスを再利用して作られています。

気体のままだと使いにくいため、それを冷却して液体にし、さらに冷やして固体にしたものがドライアイスなんです。

この工程では、CO₂の再利用=無駄を減らす=SDGs的視点でも◎。

環境にやさしい素材でもあることがわかりますね。

実験を自由研究としてまとめる方法とテンプレート

せっかくの体験、提出して評価をもらいたいですよね。自由研究としてまとめる際には、以下のテンプレートを活用するとスムーズです♪

テンプレート例

-

タイトル:「ドライアイスのふしぎなけむりと火」

-

きっかけ:お店で見た白い煙が気になった

-

目的:煙の正体や性質を知りたい

-

方法:ドライアイスを水に入れて観察

-

結果:煙が下に流れた・火が消えた

-

考察:二酸化炭素の性質を知ることができた

-

感想:実験が楽しく、もっと知りたくなった!

💡写真や手描きイラストを添えると、見た目の印象もアップします!

ドライアイスはどこで手に入る?少量だけほしい時の方法

「どこで買えばいいの?」「そんなに大量にいらない…」という方は、以下を参考にしてください。

入手のヒント

-

アイスクリームショップやスーパーの冷凍食品売り場(無料サービスのことも)

-

食品宅配(生協など)で冷凍品と一緒に届く

-

ネット通販(業務用は量が多いので注意)

少しお願いすればもらえるケースもあるので、店員さんに声をかけてみるのも◎。

実験前に必ず確認!ドライアイスの危険と安全な使い方

楽しい実験も、安全あってこそです。以下の点を必ず守ってください。

-

☠ 素手で触らない → 凍傷の危険があるので、軍手やトングを使いましょう。

-

☠ 密閉容器に入れない → 気体になった時に体積が750倍にもなり、爆発の可能性があります。

-

☠ 換気をしっかりと! → CO₂は無色無臭なので気づきにくいですが、酸欠を引き起こす危険があります。

🔔 特にお子さまだけでの実験は避け、必ず大人が見守るようにしましょう。

【Q&A】ドライアイス実験に関するよくある質問

Q. 実験中に出る煙は吸っても大丈夫?

A. 少量なら問題ありませんが、大量に吸い込むと気分が悪くなることがあります。換気をしっかり行いましょう。

Q. ドライアイスを冷凍庫に入れて保管してもいい?

A. NGです!冷凍庫が壊れたり、気体がたまって危険なのでやめましょう。

Q. 余ったドライアイスはどうする?

A. 換気された場所で水に入れて自然に昇華させて処理してください。

自由研究×SDGs|ドライアイスから環境を考えよう

ドライアイスは、ただの「不思議な氷」ではありません。

本来は廃棄されるはずだったCO₂を有効活用して作られている、エコな素材なのです。

自由研究に「環境への配慮」や「リサイクル」の視点を加えることで、より深い学びと高評価につながります。

おわりに|親子で科学を楽しむきっかけに!

ドライアイスの実験は、驚きと発見に満ちた体験です。

身近な素材を使って、化学の不思議にふれられるチャンス。自由研究としてだけでなく、親子のコミュニケーションのきっかけにもなります。

うまくいかなかったときこそ、「なぜだろう?」と考えることが、いちばん大事な学び。

この夏、お子さんと一緒に科学の世界に一歩踏み出してみませんか?

合せて読みたい ⇒ ドライアイスの溶ける時間はどれくらい?状況別に解説